Marcos Oliveira

Walter Benjamin, em sua Tese VII sobre o conceito de história, afirma que “a história deve ser escovada a contrapelo” — isto é, narrada a partir da perspectiva dos vencidos, dos oprimidos, dos que foram esmagados pela marcha triunfal do progresso burguês. No entanto, a historiografia brasileira dominante insiste em fazer o oposto: constrói uma narrativa a partir do alto, dos vencedores, dos senhores da ordem escravista e colonial.

Essa inversão epistemológica é evidente na forma como se utiliza o vocabulário histórico. A palavra “revolução” é reservada para movimentos que interessam à classe dominante -(Revolução Farroupilha, Revoluções federalistas (1891 e 1892) Revolução constitucionalista de 1932, Revolução de 1930) – enquanto as lutas dos escravizados são reduzidas a “revoltas”, “guerras” ou “distúrbios”.

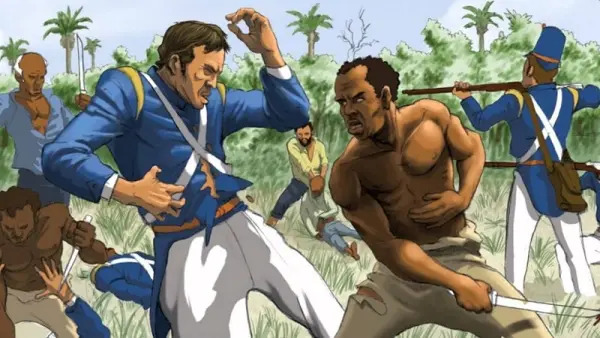

O Quilombo dos Palmares, por exemplo, cuja existência ultrapassou em duração a Revolução Russa, é tratado como uma mera insurreição. Recentemente, a historiografia reacionária brasileira chegou ao cúmulo de retratar Zumbi dos Palmares como um ditador, em uma analogia grotesca com Stálin, revelando um anacronismo deliberado e uma tentativa de deslegitimar qualquer projeto revolucionário negro.

Essa operação ideológica tem um objetivo: reforçar a ideia de que os trabalhadores, especialmente os negros, precisam do chicote do patrão, da tutela do Estado, da ordem burguesa. Trata-se de uma narrativa contra-revolucionária, que busca apagar a potência política das lutas escravas e naturalizar a violência da ordem colonial.

Revisionismo histórico da direita

A historiografia contemporânea brasileira tem se tornado cada vez mais apologética do colonialismo, do capital mercantil e do tráfico de escravos.

Não se trata apenas de figuras como Leandro Narloch, com seu Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ou Eduardo Bueno, que até recentemente atuava como consultor editorial do Senado. Também historiadores como Mary Del Priore e José Murilo de Carvalho, sob o pretexto de evitar anacronismos, constroem uma história a partir dos vencedores, repleta de malabarismos retóricos para apresentar D. Pedro II como abolicionista e democrático, enquanto criminalizam os movimentos escravos como violentos e despolitizados. Quando um escravo rouba a comida que ele mesmo produziu, a historiografia burguesa o rotula como criminoso, legitimando a ordem escravista.

Essa narrativa ignora os esforços de intelectuais como Clóvis Moura e Florestan Fernandes, que escovaram a história a contrapelo e mostraram como a escravidão não foi apenas um sistema econômico, mas uma estrutura fundante da desigualdade social brasileira.

Moura, em Rebeliões da Senzala, revela a dimensão política das revoltas escravas, enquanto Florestan, em A Integração do Negro na Sociedade de Classes, demonstra como a abolição não significou emancipação, mas sim a perpetuação da marginalização negra no capitalismo periférico brasileiro.

Marx, no capítulo XXV do livro primeiro de O Capital, ao tratar da colonização, mostra como o capital se alimenta da expropriação violenta, da escravidão e do saque colonial. A acumulação primitiva não é um estágio superado, mas uma lógica que se perpetua nas periferias do sistema. O Brasil é um exemplo claro disso: a escravidão não foi um desvio, mas uma engrenagem essencial da formação do capitalismo dependente.

A literatura também escancara essa violência naturalizada. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis descreve, com ironia cortante, o momento em que o jovem Brás Cubas monta nas costas de uma criança negra como se fosse um cavalo. A cena, aparentemente banal, revela a naturalização da desumanização do negro desde a infância da elite brasileira. É a pedagogia da dominação, ensinada desde cedo aos filhos da burguesia.

Escovar a história a contrapelo, como propõe Benjamin, é romper com a narrativa oficial. É reconhecer que Palmares foi uma revolução, que Zumbi foi um líder político, que os escravos foram sujeitos históricos. É fazer da história não um monumento à ordem, mas uma arma na luta pela emancipação.

Os quilombos como alternativa à ordem do capital

Quilombo é um termo historicamente associado às comunidades formadas por africanos escravizados que fugiam do sistema colonial escravista no Brasil, especialmente entre os séculos XVII e XIX. Etimologicamente, a palavra deriva do termo kilombo, da língua quimbundo, falada por povos bantos de Angola, significando “acampamento guerreiro” ou “lugar de resistência” — o que já revela seu caráter insurgente.

Segundo o historiador Clóvis Moura, os quilombos representavam uma forma de luta coletiva contra a opressão, funcionando como núcleos de resistência política, social e cultural à escravidão. Flávio dos Santos Gomes aprofunda essa visão ao destacar a complexidade interna dessas comunidades, que não eram apenas refúgios, mas espaços de recriação de laços africanos, práticas agrícolas, religiosidade e organização social própria

Os quilombos de Palmares e do Ambrósio constituem expressões concretas de uma formação social antagônica à lógica da plantation escravista, fundada na produção de mais-valor e na reprodução ampliada do capital. Enquanto o latifúndio colonial operava sob a racionalidade do capital mercantil, subordinando a terra e o trabalho à acumulação privada, os quilombos representavam uma ruptura com essa forma de exploração: neles, a terra não era mercadoria, mas meio de vida; não servia à valorização do valor, mas à satisfação das necessidades humanas.

A produção agrícola nos quilombos — leguminosas, frutas, raízes e grãos — não visava o mercado externo, mas a reprodução social dos sujeitos insurgentes, que ali encontravam refúgio e reconstruíam formas de vida baseadas na cooperação e na horizontalidade política.

A organização interna desses espaços, por conselhos, assembleias e lideranças rotativas, revela uma tentativa de construir uma sociabilidade não alienada, onde o trabalho não se separa da vida, e a liberdade não é abstração jurídica, mas prática cotidiana. Marx, ao analisar a renda da terra no Livro III de O Capital, afirma que “a propriedade da terra habilita o proprietário a apropriar-se de uma parte do produto social mediante a imposição de um tributo” — nos quilombos, essa lógica é subvertida: a terra não é fonte de renda para um senhor, mas autonomia coletiva, onde o tributo é substituído pela solidariedade.

Não era só Palmares

Além de Palmares e Ambrósio, outros quilombos como o do Piolho (Mato Grosso), do Urubu (Bahia) e do Catucá (Pernambuco) também expressaram essa recusa à ordem escravista e mercantil. No século XVIII, durante o ciclo da mineração, Minas Gerais tornou-se um dos principais palcos da insurgência quilombola: segundo o historiador Carlos Magno Guimarães, havia ao menos 126 quilombos registrados no território mineiro, revelando que a luta pela liberdade não foi episódica, mas estrutural.

Esses espaços não foram apenas esconderijos, mas verdadeiras comunas agrárias, onde se experimentava uma outra forma de vida, uma outra relação com a terra, com o trabalho e com o tempo.

Conhecer profundamente a história dos quilombos, suas estruturas políticas e econômicas, é fundamental para romper com a historiografia burguesa que os reduz a “revoltas” desorganizadas ou a enclaves de violência. As revoltas escravas foram, na verdade, revoluções — projetos de ruptura com a ordem colonial e capitalista.

A historiografia dominante, como Marx denuncia em A Ideologia Alemã, é ideológica no sentido mais profundo: uma inversão da realidade, uma mistificação que transforma a dominação em algo natural, e produz uma falsa consciência que serve à classe dominante. Escovar a história a contrapelo, como propõe Walter Benjamin em sua Tese VII, é devolver aos vencidos a dignidade de sua luta, reconhecer nos quilombos não só resistência, mas projeto -um projeto de mundo que ousou existir contra todas as formas de opressão.